作者信息

成鑫,贝恩公司全球合伙人、大中华区高科技业务主席

前言

2025年全球科技行业迎来大拐点,科技驱动的新旧动能变革,加速了企业转型的步伐。

基于全球视野和中国经验,贝恩推出《智见未来:科技启示录》系列栏目,聚焦科技赋能带来的提质增效,助力更多中国本土传统企业在智能化时代的升级转型。

贝恩公司全球合伙人、大中华区高科技业务主席成鑫表示:“搭载通用智能的人形机器人正凭借技术突破与经济性优势加速重塑实体作业领域,其在 AI 驱动、运动能力及训练便捷性上的进步,使其能够以趋近人力的成本覆盖制造、服务、医疗等多行业场景。全球劳动力短缺、老龄化及制造业回流趋势,进一步催生对这类具备环境适配性、多功能性和全天候作业能力的机器人需求。尽管技术仍处早期,企业已需突破传统自动化思维,将人形机器人纳入业务战略,通过场景探索与能力整合抢占先机。

本报告结合技术趋势与市场动态,深入剖析人形机器人突破的四大驱动因素 —— 运动灵巧度提升、训练门槛降低、成本逼近人力平价、生成式 AI 赋能通用智能,及中国市场在政策支持下的竞争优势与挑战。同时,针对企业决策层提出行动框架,包括评估技术成熟度、试点应用场景、应对监管与接受度挑战等,旨在为各行业把握人形机器人革命机遇、重构实体作业流程提供战略参考,助力在技术爆发期实现可持续竞争优势。”

AI技术发展、成本下降与灵巧度提升正推动人形机器人迈入应用快车道。

内容提要

• 未来五年内,人形机器人有望以趋近或低于人力的成本承担起各行业的实体性作业任务。

• AI技术、运动灵巧度及训练门槛上的三重突破,帮助人形机器人迈入软件自动化难以覆盖的实体世界。

• 用工短缺、老龄化与制造业回流趋势正催生新的自动化需求,机器人将有效填补用工缺口。

• 尽管相关技术发展尚处早期阶段,但企业领袖亟需尽早探索高潜用例场景,在人形机器人全面爆发并重塑行业之前抢占先机。

近年来,搭载通用智能的双足灵巧型人形机器人受到热议和追捧。他们不但技术能力发展远超预期,经济性也得到快速提升。未来五年内,这类机器人将以媲美甚至低于人力的成本,执行各类实体性作业任务,在各行各业迎来爆发式增长,从制造业到餐饮服务,再到医疗健康乃至建筑施工领域,都将受益良多。

四大趋势正合力推动相关技术的开发应用迈向临界点:

1.机器人的移动性和灵巧度正接近人类水平

现代人形机器人不但能完成行走、跳跃,还能驾驭复杂地形。日新月异的AI技术正快速提升机器人的精细动作技能,使其移动更准确、更接近人类表现。

2.训练门槛显著降低,变得更简单、更智能

在自然语言交互技术的加持下,机器人训练师无需掌握专业化的编程能力,就可以用自然语言控制机器人,把管理机器人团队变得跟管理人员一样直观。人形的设计方便其在类似真实工作场景的环境中进行训练。

3.成本曲线逼近人力平价临界点

2022-2024年间,人形机器人的单机成本下降了至少40%,同期欧盟的劳动力成本则上涨了5%。以国内某人形机器人初创企业为例,其机器人售价1.6万美元,已与美国最低年工资水平持平,显著低于技术工人的薪酬。

4.生成式AI为通用智能注入新动力

随着算法推理能力与语音、图像、传感器等多模态数据分析能力的飞速发展,机器人正逐步实现对周围环境变化的自主响应。

人形机器人有何过人之处?

尽管固定式机器人已在不少工商业领域服役数十年,轮式自动导引车(AGV)也日益普及,但双足人形机器人仍具备多重独特优势。

首先,人形机器人有着很强的环境适配性。在“以人为本”的当今世界里,外部环境都根据人的形态动作进行设计,人形机器人可以无缝嵌入现有环境,无需进行大规模的环境改造和资本投入。

其次,人形机器人具备多功能性。人形机器人的灵巧设计可以支持各类广泛的作业场景。在AI“大脑”的驱动下,新一代人形机器人能在部署的环境中——无论是家庭、仓库、工厂,还是公共空间——持续学习适应。

再次,人形机器人可提供全天候生产力支持。与固定式机器人类似,人形机器人可以实现24小时不间断作业。

需求端变革:劳动力结构转型

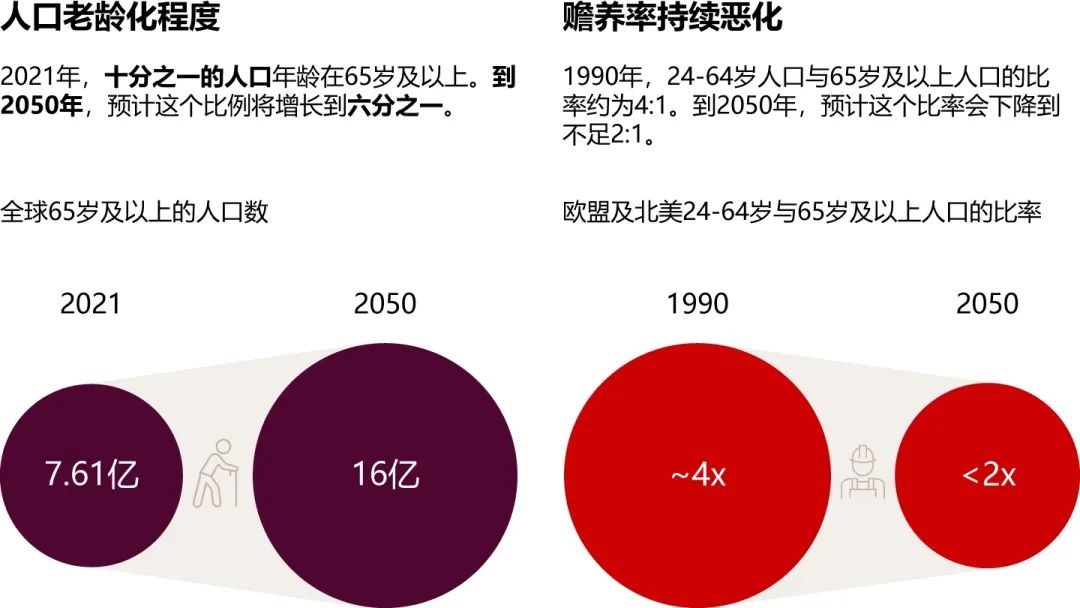

放眼全球,主要工业国正经历人口增长放缓,劳动适龄人口赡养率也出现持续恶化(见图1)。到2030年,全球制造业劳动力缺口预计将接近800万人,进一步推高对自动化的需求。面对人口结构的重大变化,人形机器人将成为维系经济增长的关键要素。

资料来源:联合国经济和社会事务部;国际劳工组织;光辉国际

图1:随着人口老龄化不断加深,适龄劳动力在人口中的占比持续走低

此外,以美国为代表的高收入国家正借助关税与国内补贴推动制造业回流。但鉴于此类国家的本土劳动力成本处于劣势,制造业回流预计将倒逼自动化升级。过去数十年间,这些早期的工业化国家持续削减制造业岗位,也导致部分技能出现萎缩。人形机器人可以填补专业或通用技能方面的劳动力断层。

美国等高收入国家,现场作业类岗位招聘难度增加,加上民众对移民的激烈反对,也将助力人形机器人大量普及,从而改变未来劳动力结构。

市场前景:人形机器人大幅扩产

目前关于人形机器人的应用前景众说纷纭,但总体而言,我们预计人形机器人的部署到2030年会稳步攀升,之后会出现爆发式增长。到2035年,预计市场规模将达到380亿美元到2000亿美元。

在全球范围内,针对人形机器人初创企业的融资增长迅猛,从2020年的3.08亿美元激增至2024年的11亿美元:全球科技巨头和人形机器人初创企业都紧锣密鼓布局扩产。美国企业率先制定激进的产量扩张计划:特斯拉规划2025年实现1万台人形机器人量产,2026年产量提升至5万-10万台,2027 年突破50万台大关;Figure 公司预计2025年产能达1.2万台,未来4年累计生产超10万台;Agility Robotics 则设定了年产量1万台的长期目标。中国企业同步加速产能布局:部分企业计划于2025年启动量产进程,2026年完成生产设备的大规模部署,另有企业制定了2027年及以后的产量目标。

过去数年间,机器人软件和生成式AI都展现出自动化带来的巨大价值潜力,在注重研究和写作的领域,以及在编程、培训、财务、营销、销售和行政管理等业务流程上体现得尤为明显。人形机器人将很快在实体交互领域展现出类似的增益表现,尤其是在需要运动性、灵巧性和通用智能的行业领域,比如制造、物流、清洁和维护、施工、医疗健康、食品和餐饮服务、个人护理和其他服务类场景环境。

中国人形机器人市场

中国市场以高度竞争性为显著特征,众多市场参与者处于激烈角逐状态。在市场动态层面,中国人形机器人初创企业受到鼓励创新的政策支持,相较于西方竞争对手具备更强的研发资源支持;政府及公共机构积极推崇创新,仅构建标准化框架,不对该行业技术发展设置限制性条款,为人形机器人行业技术创新提供了有利环境。由于价格更具吸引力,中国的人形机器人在国际市场中具备较强的的竞争优势。

高管启示:勇立潮头,尽早布局

对多数企业而言,现在投入大量资金还为时尚早。但鉴于当前的技术成熟度,企业亟需着手评估进展,测试原型样机,并在主要资本投资项目中评估机器人部署的可能性。

• 包含实体作业交互的企业应制定中短期战略,明确人形机器人的评估、训练和部署路线图。企业必须认清技术和市场的迭代演进速度,尤其是通用人工智能和对自身运营最重要的应用场景。企业领导应尽早开展试点,通过实践验证机器人的能力优势和局限性,明确具体的增值方向。

• 科技企业应当加深对市场的理解,尤其是终端市场的具体增长领域。应主动把握机遇,借助软硬件和各类服务及时部署相应能力。

• 零售与消费品企业需理解客户和员工对人形机器人的接受度,并及时跟进同步发展的监管体系,制定出与自身情况相适应的有效战略方法。

诚然,人形机器人不会在一夜之间就替代大量劳动力,但随着其灵巧度、智能程度和成本水平不断优化,其将在未来3到5年占据大量的实体交互类工作岗位。对于着眼未来的企业而言,现在正宜积极尝试,把握先机,主动塑造人形机器人赋能行业的具体场景和美好未来。

报告作者特别鸣谢贝恩公司大中华区知识产品中心的刘泽萌、陈旭菲,翻译组的邹怿帆、市场部的赵雯为本报告做出的贡献。

微博

微博 微信

微信